こんにちは、牧野真です。

ChatGPT等の生成AIは進化のスピードが早くて、個人レベルではキャッチアップできないほどになっています。

新しい機能が追加されていくだけでなく、中国や韓国製の画期的なAIツールも、どんどんリリースされています。

「AI疲れ」がビジネスマンを中心に起きている、というのも理解できる。

私も課金をやめたことがあります

ChatGPTがどんどん機能強化していくのを見ながら、

「すごいけれど、正直なところ、どう使えばいいのかよくわからない」と感じていました。

そのため、AIツールを使うことをあまりせずに、課金することもやめていた時期もあります。いったん距離を置いたわけです。(別の仕事が忙しくて、AIを使う機会が減っていたこともある)

ところが、最近になって、在宅の仕事が増えて、文章の執筆、分析、翻訳、商品開発といった作業に使ってみたところ、思っていた以上に役に立つことがわかり、今では、AIはすっかり手放せなくなっています。(ChatGPT以外もAIツールを複数利用)

ChatGPTは、いわば優秀なアシスタント。

そしてときには、自分の思考を整理したり、迷いにヒントをくれたりする「対話の相手」にもなってくれています。※「壁打ち」相手として優秀な点が特に私は気に入っています。

周囲が使っていないから「安心」――それで本当に大丈夫でしょうか?

総務省の「情報通信白書2024」によると、日本で生成AIを日常的に使っている人の割合は、わずか9.1%にとどまっています。

これは中国(43.7%)、米国(53.7%)、ドイツ(34.6%)、英国(39.8%)といった主要国と比較すると、約4倍~6倍の差があり、主要国と比べて、日本のAI利用は、まだ初期段階にあると言われています。

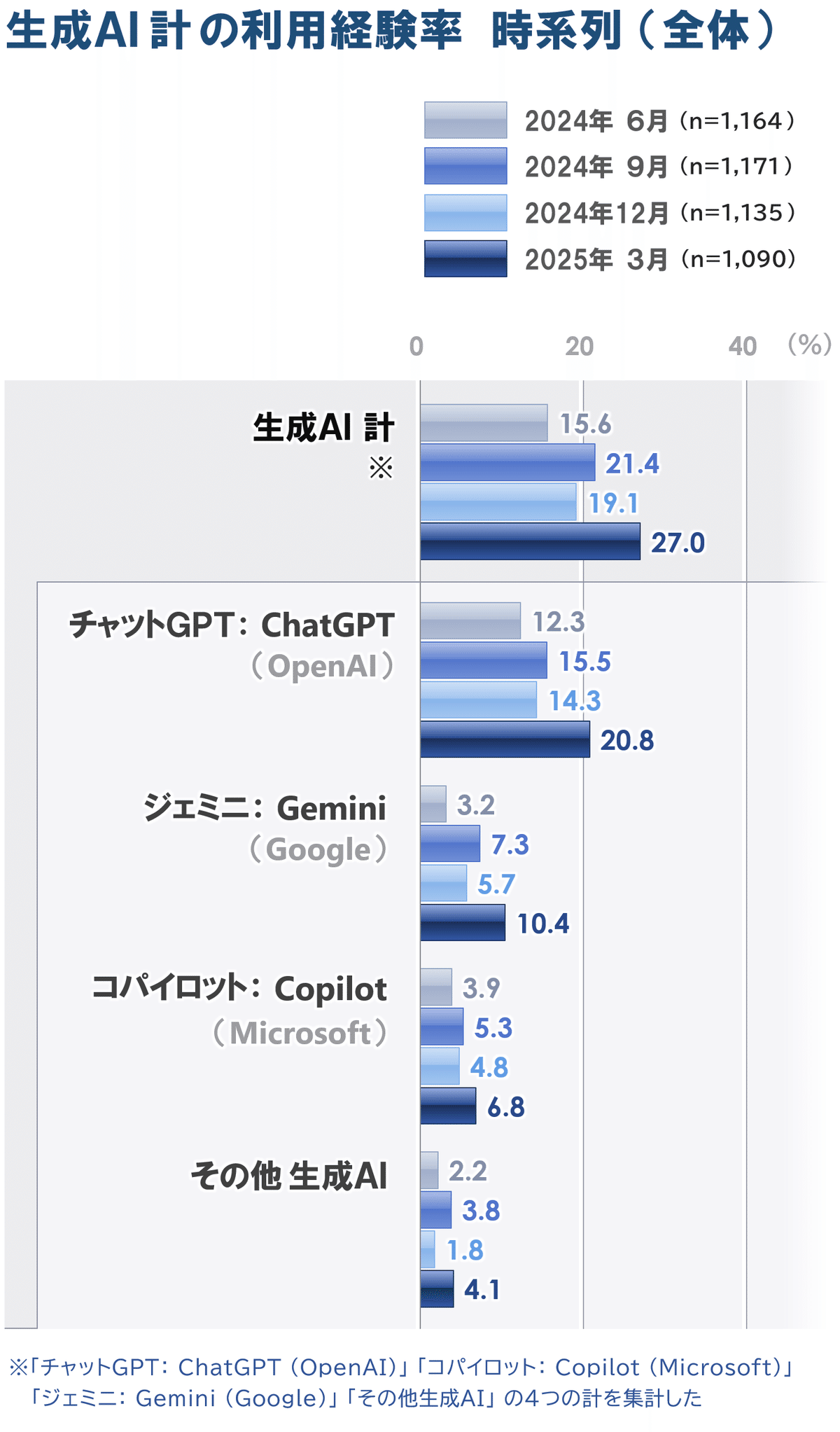

日本リサーチセンターの調査(2025年)では、「使ったことがある」と答えた人が27.0%まで増加。特に20代男性では、すでに40%を超えているというデータもある。

つまり、使う人は着実に増えてきているのです。

こうした中、「まだ誰も使ってないから、うちは大丈夫」という感覚が

“思わぬ出遅れ”につながる可能性もあると、私は感じています。

■年代別の生成AI利用率(2025年3月時点)

・20代男性:41%(男性の中で最も高い)

・40代男性:38%・30代女性:31%(女性の中で最も高い)

・50代女性:14%

・60代女性:13%■使用している生成AIサービス

・ChatGPT:20.8%(最も利用されている)

・Gemini:10.4%

・Copilot:6.8%

AI時代の学び方:使うか使わないか、それが分かれ道

学校教育の現場でも、生成AIをどう扱うかについて意見が分かれています。

「全面禁止」とする学校もあれば、「適切に使わせることが学びになる」として活用を進める学校も出てきました。

ある高校では、次のような課題が出されています。

「ChatGPTを使って、地域の課題についてレポートを書きなさい。ただし、自分の考えと解決策を、必ず盛り込むこと」

これは、“AIを考えるきっかけ”として使う学び方の一例です。

東京大学の脳科学者、池谷裕二教授。

彼は、大学で学生に生成AIを積極的に使わせているだけでなく、家庭でも、子どもの学びにAIを活かす工夫をされています。

(出典:PRESIDENT Online|池谷裕二「生成AIで“勉強不要”は大間違い」)

<大学でのAI活用事例>うちの研究室では、論文を書くときに、海外の論文を生成AIに翻訳させて読むことも許しています。一方で、毎日1本、原著論文を英語で読むことを義務付けています。論文の書き方を身につけたり、原著論文ではどんなことが書いてあるのかを学ぶには、自分の頭を使って苦労して読み込むことが欠かせないのです。

毎日の学習効果は比例の直線状ではなく、指数関数的に上がっていきます。最初はゆっくりでも、勉強を続けて「勘」をつかむと長足の進歩を遂げます。学生たちも、毎日続けるうちに読むスピードも速くなり、英語力も上がっていくのです。

生成AIで論文を出力させても、内容や表現が正しいか判断できないのでは通用しません。同時通訳してくれるAIができても、その表現が自分の意図通りかわからなければまずいでしょう。だから、学び続けることが変わらず大事なのです。

むしろ、これからは、楽をしようと思えばできるようになるので、学ぶ人とズルをする人とで学力の差が拡大するでしょう。

<家庭内でのAI活用事例>

わが家でも、娘の夏休みの課題として読書感想文を書いたときにChatGPTを使いました。もちろん、娘の代わりに書かせたのではなく、まずは本人が感想文を書きました。それとは別に、課題図書をChatGPTに読み込ませて、さまざまなタイプの感想文を10本ほど作らせたのです。それを読むと、「こんな見方もあるんだ」「経験をこういうふうに投影すると広がりが出るな」などといった気づきがある。文章構成力は小学生よりChatGPTのほうが圧倒的に上です。

習字の例がわかりやすいですが、ヒトはものを習うときお手本を見て学びます。それは作文も同じ。生成AIを使えば、課題図書の内容と自分のプライベートな経験をうまく反映させた、整った文章の「お手本」を作ることができます。そのまま写すのではなく、表現や構成でうまいなというところをマネしてみる。それが学びになるのです。

実際には娘は最初に書いた感想文を修正しませんでした。それでも視野が広がったし勉強になったはずです。次に感想文を書くときには生かせるでしょう。

私は、池谷教授の、この姿勢に強く共感します。

AIは、誰でも身につけておきたい「これからの基礎力」

パソコンやスマートフォンがそうであったように、生成AIも、遠からず“誰もが扱えることが前提の道具”になっていくでしょう。

AIの活用は、今や“特別なスキル”ではなく“新しい基礎力”になりつつあります。

だからこそ、

「使えるかどうか」ではなく、

「どう使うか」が問われる時代になっています。

今、少し先を行くことが、あとで大きな違いになる

いま、生成AIを使っている人は、まだ少数派かもしれません。けれども、それは裏を返せば、「今のうちに始めた人」が一歩先に進めるチャンスでもあります。

使うか、使わないか。

この小さな選択が、数年後の「考える力」「学びの姿勢」に

確かな差となって現れる時が来るかもしれません。